Des Papstes Bischofskirche

Den vorgelagerten Riesenplatz schließt eine Schaufront ab, deren Disposition an die akademisch-beflissene Ausführung eines Architekturtraktats denken lässt. Lehrformeln in Leerformeln übersetzende Monumentalität. Die in die Obergeschoss-Arkade eingepasste – von den römischen Triumphbogen abgeleitete – Serliana (bekannt auch als Palladio-Motiv) scheint für eine Benediktionsloggia geschaffen, von der aus der Papst Reliquien weist und seinen Segen erteilt. Einen ähnlichen, dem ebenso theatralen wie massentauglichen Auftritt geltenden architekturmotivischen Rahmen wie bei der Serliana von S. Maria Maggiore. Doch blieb die Loge über dem Hauptzugang der Lateranbasilika ungenutzt. Zeigung der Heiligtümer und papaler Segen fanden fortgesetzt in der Renaissance-Benediktionsloggia an der Nordseite des Querhauses aus statt.

Davon bei dessen Besprechung. Stirnfront und zugehörige Vorhalle der Hauptansicht indes datieren ins Jahr 1735. Spätbarock. So also imaginierte Papst Clemens XII. Baukunst auf der Höhe der Zeit. Der Vorsteher der katholischen Christenheit war nüchterner Rechner und distanzierter Betrachter. Fraglos trägt die kühl disponierte Schauseite dem Rechnung. Vor seinem Eintritt in die Geistlichkeit hatte Lorenzo Corsini, so des Tiaraträgers weltlicher Name, in kurialen Bankgeschäften agiert. Clemens XII. hatte einen öffentlichen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Europaweit reichten Baumeister ihre Entwürfe ein. Sieger war Alessandro Galilei, Festungsarchitekt der Herzöge von Toskana. Militärische Bauaufgaben gebieten starke Vereinfachung der dort ohnehin spärlich verwendeten Würde- und Zierformeln.

Auch mochte der Barockklassizismus eines Christopher Wren, den Galilei auf der britischen Insel schätzen gelernt hatte, seinen Teil beigetragen haben. Bekrönt wird die Fassade vom sieben Meter hohen Standbild des Erlösers. Ihm ist die Kirche ursprünglich und vor allem geweiht. Den Salvator flankieren Johannes der Täufer und dessen Namensvetter, der Evangelist. Seit Papst Gregor I. sie um die Wende vom fünften zum sechsten Jahrhundert dazu bestimmte, amten die beiden als Mitpatrone der Lateranbasilika. Das Auge verkürzt und verkleinert die Fassade beträchtlich. Nahebei fällt der Blick nicht auf sie, er wird bestimmt durch die das Gotteshaus sichernden Militärs und Polizei samt Sicherheitsschleuse.

Rätselhafte Standortwahl

Erst nach dem Passieren ist Zeit, der gewaltigen Dimensionen von Stirnseite und Vorhalle innezuwerden. Auf dem Fleck gesellen sich zum angelesenen Wissen Erfahrung und Empfindung: Die Lateranbasilika ist „Mutter und Haupt aller Kirchen“ der katholischen Christenheit. Der eigentliche Bischofssitz des Papstes. Der Weihetag der Kathedrale ein weltweit der Kirche gebotenes Hochfest. Am neunten November des Jahres 324 übergab sie der römische Bischof Silvester ihrer gottesdienstlichen Bestimmung. Stifter war Kaiser Konstantin der Große höchstselbst. Seine in einer Seitennische der Vorhalle aufgestellte marmorne Panzerstatue in der allzu bemühten Nachfolge des „Augustus von Primaporta“ – heute vermuten Porträtforscher eher das Bildnis eines der Söhne – legt die Frage nach der Auswahl des Standortes für eine Kirche, deren hoher Rang von Anbeginn feststand, ausgerechnet am damaligen Stadtrand nahe.

Die Gegend hieß nach einer kaiserzeitlichen Patrizierfamilie, die einige hundert Meter entfernt ihren Wohnsitz hatte, den Laterani. An Stelle der Basilika soll zuvor das Domizil der Fausta gestanden haben. Wohl kaum das der Gemahlin Konstantins, vielmehr der Wohnsitz einer betuchten Römerin gleichen Namens. Einer jener Frauen, die innerhalb ihrer Wände Hauskirchen eingerichtet hatten, Pflanzstätten des frühen Christentums. Spärlicher archäologischer Befund und kümmerliche Überlieferung in den Schriftquellen erlauben Spekulationen ebenso wie Zweifel. So lässt sich denn ferner vermuten, hier habe eine Kavalleriekaserne des Kaisers Maxentius gestanden. Nachdem Konstantin ihn an der Milvischen Brücke im Zeichen des Kreuzes besiegt hatte, habe er die Reitergarnison seines Feindes dem Erdboden gleichgemacht.

Am Tag ist die Nähe der Lateranbasilika zum Sessorium, dem Palast der das Christentum freigiebigst fördernden Kaiserinmutter Helena. Aneignung römischer Geschichte im umfassendsten Sinn ging zwölf Jahrhunderte hernach mit der Überführung der bonzenen Türflügel der Curia Iulia – dem Senatsgebäude auf dem Forum Romanum – in den Lateran einher. Alexander VII. erkühnte sich 1660 dazu, um sie dem Hauptportal seiner Bischofskirche einzufügen. Fabio Chigi – so der Name des Gebieters über die katholische Christenheit vor seiner Wahl – musste auf dem Friedenskongress zu Münster, wo er sich zwischen 1644 und 1649 als Gesandter des Heiligen Stuhls aufhielt, den Bedeutungsverlust des Katholizismus aus nächster Nähe erleben. Schweden hatte sich als protestantische Großmacht etabliert, die protestantischen Niederlande waren vom katholischen Spanien abgefallen, die evangelischen Fürsten und Städte des Heiligen Römischen Reichs saßen fester denn je im Sattel. Um den Kirchenstaat unentbehrlich scheinen zu lassen, sann Chigi auf eine Mediatorposition zwischen den Kriegsparteien.

Sein Vorgesetzter in Rom aber fand sich mit der Position des Heiligen Stuhls als „ehrlicher Makler“ nicht ab und beharrte auf Maximalforderungen. Papst geworden, bekundete der nunmehrige Alexander VII. durch die Überführung der bronzenen Türflügel des Senatsgebäudes die Kehrseite seiner diplomatischen Geschmeidigkeit, den fortgesetzt imperialen Anspruch von Papsttum und Kirchenstaat. In Jubeljahren öffnet sich das rechte Seitenportal Pilgern und sonstigen Besuchern als Heilige Pforte. Geschaffen hat sie Floriano Bodini für das Jubeljahr 2000. Der Gekreuzigte blickt auf Maria mit dem Kind herab. Spannung soll das Bildwerk aus dem Kontrast von Verstoß wider die Chronologie und naturalistisch aufgefassten Figuren beziehen. Bodinis Skulpturen waren in ihrer Zeit gefragt, der Bildhauer wurde vielfach ausgezeichnet. Doch sind die Jahre darüber hinweg gegangen. Unter heutigem Betracht firmiert die Heilige Pforte der Lateranbasilika nahe am Sakralkitsch.

Statik gefährdet

Die unangenehme Empfindung schwindet, sobald der Blick das Hauptschiff durchmisst. Hier verbinden sich die ausgehende Renaissance der güldenen Flachdecke, der Hochbarock der Wände und die Spätgotik des Ziboriums über dem Papstaltar zur stupenden Einheit in der Verschiedenheit. Cum grano salis magno weist die fünfschiffige Basilika im Grundriss und Aufgehenden die konstantinischen Dimensionen auf. Das Innere des Gotteshauses vor den Eingriffen in Renaissance und Barock überliefert ein in der Kirche S. Martino ai Monti befindliches Fresko aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Demnach trugen 14 wechselnd mit korinthischen und ionischen Kapitellen versehene Säulen die Arkaden. Der Dachstuhl war offen. Das Fresko ist geschönt. Zunächst das Erdbeben von 896, später die Feuersbrünste der Jahre 1308 und 1361 hatte die Mehrzahl der Stützen in ihrer Standsicherheit erschüttert. Seit dem Spätmittelalter zeigten sie sich dreiseitig von stabilisierenden Ziegelmauern eingefasst. Sichtbar blieben diese Säulen allein zum Mittelschiff hin. Optisch, aber ungewollt, glichen sie daher Pilastern.

Frühes Christentum und barocke Überwältigungsrhetorik

Das Heilige Jahr 1650 vor Augen, beauftragte Papst Innozenz X. seinen Favorit-Architekten Francesco Borromini an Stelle des unansehnlichen Provisoriums hochrangige Baukunst zu ersinnen. Borromini hatte des Papstes Auftrag innert bloßer vier Jahre zu erfüllen. Innozenz bestand auf Wahrung des Grundcharakters der altchristlichen Basilika. So weit wie nötig hielt sich Borromini an die bauherrliche Forderung, Freiheiten nahm er sich, wo nur immer möglich. Achtung bezeugte er vor allem den Breiten- und Höhenverhältnissen der fünf Schiffe, insoweit konservierte der Baumeister die entscheidenden Proportionen. Freilich veranstaltete er im Mittelschiff ein Raum- und schuf die Voraussetzungen für ein Figurentheater ganz aus seinem oft bedenklichen, doch hier sich in vollendete Formgebung fassenden Hang zu Exzentrik und Größe. Gewiss beflügelte ihn die Aussicht zum kühnen Werk, nun endlich dem älteren Konkurrenten Bernini anerkanntermaßen das Wasser reichen zu können.

Je zwei der aus Ziegeln aufgeführten spätmittelalterlichen Säulenkorsette widmete er zu Kernen von Doppelpfeilern um. Ob er die Schäfte und Kapitelle der ramponierten Säulen entfernte oder sie womöglich durch – der umgebenden Pfeiler halber nun unsichtbare – Metallklammern stabilisierte, lässt sich nicht sagen. Verschwistert zeigen sich die Stützen durch auf jeder Mittelschiff-Seite sechs ädikulagerahmte Nischen inmitten. Gleichsam das Gemäuer durchknetend, drückte Borromini sie förmlich in dessen Masse hinein. Zwischen die gesamte Hochwand emporragenden – jetzt architektonisch vorgesehenen – Pilastern springen gleich Seitenaltären aus den Nischen die, was ihre Basen und Giebel anlangt, leicht kurvierten Ädikulen hervor, ebenso würdige wie bühnenhafte Portale für die auf Sarkophagaltären abgeschauten Sockeln ihren Posten fassenden Kolossalstandbilder der zwölf Apostel.

Geschaffen wurden sie ein halbes Jahrhundert nach Borrominis Wandaufriss. Römischer Spätbarock schon. Indessen von Hauptmeistern. Camillo Rusconi etwa verdanken sich Johannes, Jakobus und Matthäus. Petrus und den Apostel h.c. Paulus befreite der in Frankreich geborene Pierre Monnot aus dem Marmor. Architektur und Bildwerke kommen im gravitätischen Wesen römischen Barocks überein. Borrominis Doppelpfeiler-Blöcke tragen auf jeder Seite fünf Halbkreisbögen, über denen großzügig disponierte Fenster die Mauer weitgehend auflösen. Licht fällt reichlich ein. Das Mittelschiff taucht in feierliche Helle. Oberhalb der Ädikulen erzählen Alessandro Algardis und seiner Werkstatt Stuckreliefs je sechs korrespondierende Begebnisse aus Altem und Neuem Testament.

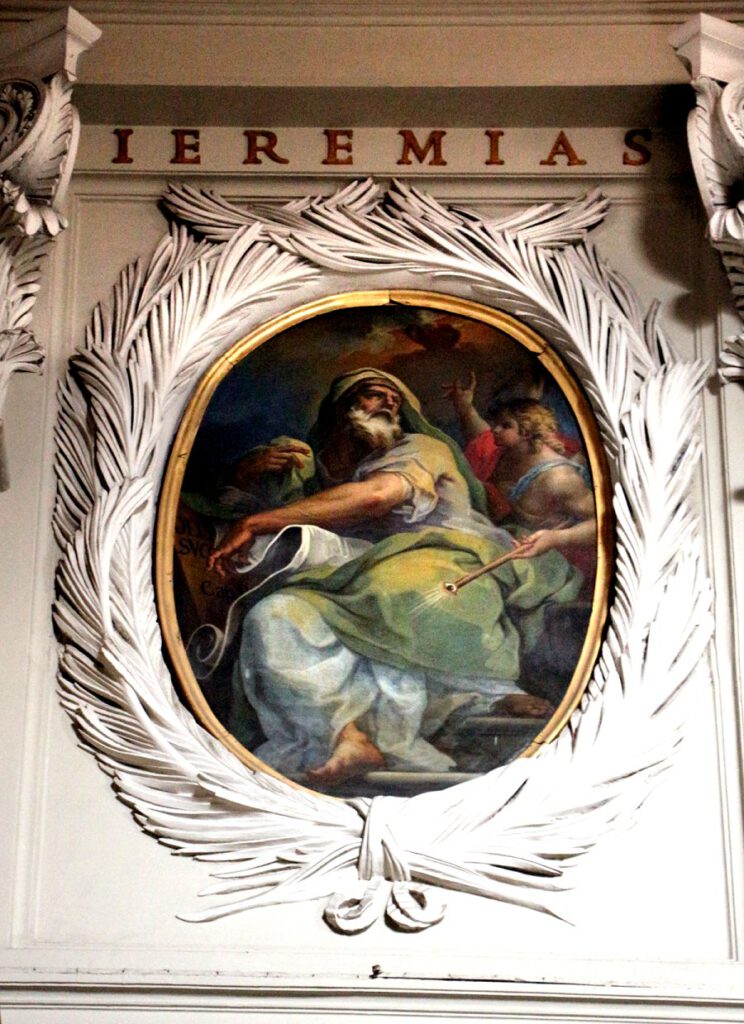

Wie beim Hofbildhauer Innozenz X. üblich, gesten- und detailreich, doch ein wenig pastos und steif. Über ihnen schließen stuckgerahmte Ölgemälde in vertikal positionierten Ovalen die Hochwand ab. Zur Zeit der Apostelstandbilder entstanden, zeigen die Leinwände Propheten. Verschiedene Meister waren am Werk. Allesamt befleißigten sie sich einer für die Zeit eher fluiden Malweise, aus der sich eine in Rom ungewohnte Auffassung von Bildgegenstand und Figur ergab. Vor allem Sebastiano Concas Sicht auf Jeremias reüssierte. Papst Clemens XI. erhob dafür den Maler in den Ritterstand.

Fürwahr erwies sich bei seiner Konzeption des Mittelschiffs Borrominis Sehergabe wie in Jahrzehnte überschauendem Vorgriff auf nachfolgende Künstlergenerationen: Römisch-barocke Schwere überführte der Baumeister so in leichter wiegende Gefilde. Nicht drücken und lasten sollten Pfeiler und Figuren, vielmehr war ihnen der das Mittelschiff durchwaltende machtvolle Zug ins Große aufgegeben, kräftiges Voranschreiten. Wagemutig sah der Baumeister den Effekt der kolossalen Apostelstandbilder voraus. Die Bildwerke zählen in seine Architektur. Wahrlich weht hier in Nischen, Ornamente samt Gewandungen, Haarpracht und Gemüter der Zwölf wie der Besuchenden dreinfahrender Geist.

Borromini lieferte 1649, pünktlich zum bevorstehenden Heiligen Jahr. Knapp bemessener Frist zutrotz hatte er anfänglich ein Tonnengewölbe im Sinn. Doch bestand Papst Innozenz X. auf Erhaltung der kassettierten Flachdecke aus dem dritten Viertel des 16. Jahrhunderts, einem schwerlich zu überbietenden Werk der Entwurfs- und Schreinerkunst. Ästhetisch hätte die Tonne Borrominis spektakulärer Lösung wenig hinzugefügt. Ohnehin schätzte der Papst das im vorgegebenen Zeitfenster Leistbare klug ein. Wölbearbeiten würden den Baumeister nur aufgehalten haben. Es durfte unter keinen Umständen geschehen. Das Heilige Jahr 1650 stand unter erheblichstem Erfolgsdruck. Innozenz X. zielte auf schier überwältigende gegenreformatorische Kundgabe.

Heiliges Jahr und Westfälischer Frieden

Seit den Friedensschlüssen von Münster und Osnabrück im Oktober 1648 war dem Katholizismus in Schweden, den Niederlanden und zahlreichen deutschen Territorien und Städten völkerrechtlich verbindlich und dauerhaft der Boden unter den Füßen entzogen worden. Zwar hatte der Papst seinem Gesandten Fabio Chigi Protest und Verweigerung der Unterschrift befohlen. Kein staatskluges Unterfangen. Das wider den Westfälischen Frieden gerichtete papale Breve „Zelo domus Dei“ kartete indigniert nach. Bei seiner Wahl zum Oberhaupt der – wie er befand – alleinseligmachenden Kirche in den letzten Sommertagen des Jahres 1644 waren die Ladungen ins Westfälische längst erfolgt. Die offiziellen Verhandlungen begannen im Juni 1645, aber zahlreiche Unterhändler waren seit Monaten zugegen.

So der des Papstes. Borromini lief, seitdem ihm im Folgejahr der Auftrag zur Neugestaltung der römischen Bischofskirche erteilt worden war, nicht allein mit der bis zu Beginn des Heiligen Jahres enteilenden Zeit um die Wette, vielmehr richtete sich der Blick des päpstlichen Bauherrn beständig auf die Kongresse zu Münster und Osnabrück. Das Heilige Jahr 1650 auf dem starken Fundament für die katholische Partei vorteilhaften Verhandelns hätte den römisch-barocken Triumphalismus der neugestalteten Lateranbasilika zweifelsfrei beglaubigt. Doch wie die Dinge nach dem Friedensschluss lagen, blieb der sieghafte Gestus im Mittelschiff der Lateranbasilika bloße Behauptung. Dank Borromini freilich eine baukünstlerisch stupende.

Folge 2 wird sich mit dem Papstaltar beschäftigen.