„La Bohème“ Vom Erwachsenwerden (2)

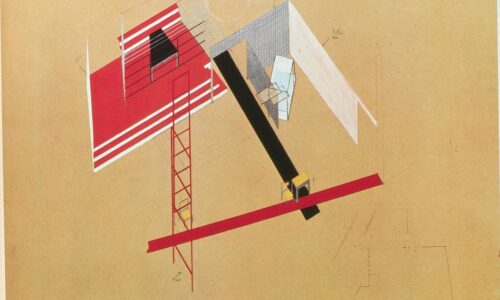

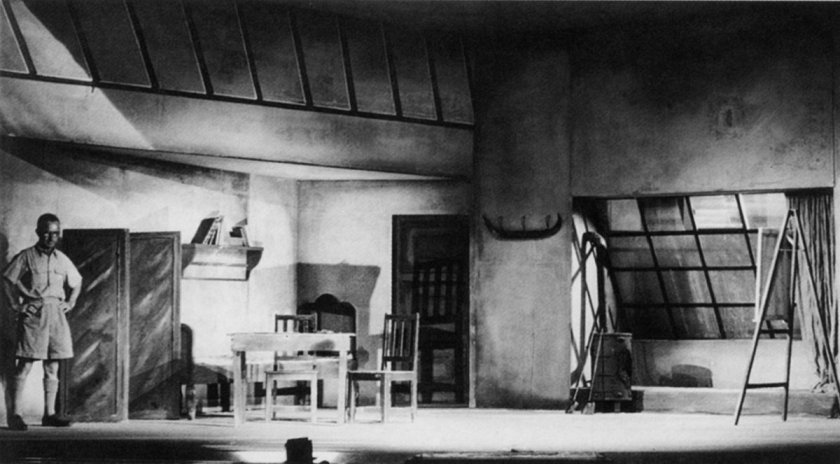

Puccini, La Bohème. Israel National Opera 1949

Vom Roman zur Oper

Michael Kaminski

Der Schüler erwarb seine erste Ausgabe von Murgers „Scènes de la vie de bohème“ in deutscher Übersetzung auf dem Bücherflohmarkt. Der Rücken bestand aus blauem Leder mit Goldprägung, die Buchdeckel waren marmoriert. Um welche der zahlreichen deutschen Ausgaben es sich handelte, erinnere ich nicht mehr. Obschon ohne Jahresangabe erschienen, war aber dennoch klar, dass die Illustrationen einen versierten Lithografen aus dem ersten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts bekundeten. Weil sich der Band in einem alles andere als tadellosen Zustand befand, wurde er bei einem Umzug aussortiert. Die meisten Episoden des Romans sind schriftstellerische Vignetten, reizende Miniaturen. Weltliteratur ist das nicht, doch im Kontext von Puccinis Oper weltweit gelesen. Bis in die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein erschienen zahlreiche deutsche Ausgaben. Begreiflich, Murger liefert beste Unterhaltung. Blitzblanke Könnerschreibe, bisweilen gar inspiriert. Farbig sind die Milieuschilderungen. Die Pointen sitzen. Über das Autobiografische gewinnt Murger selten formale Oberhand. Mag aber sein, die immer durchscheinende Lebensgeschichte des Schriftstellers steigerte das Identifikationspotential, als Puccini den Roman im Frühjahr 1893 las. Klar war ihm freilich, wie sehr das vorliegende Material zu seiner Umformung in die Dramengestalt grundlegender Neuorganisation und höchst eigener Lösungen bedurfte. Puccini bat Giacosa und Illica um die Sichtung weiterer von Murgers Werken. Nicht beweisbar, doch mit erheblichster Wahrscheinlichkeit stieß das Librettistenduo dabei auf „La Vie de la bohème“, jenes Rührstück, das der theatererfahrene Théodore Barrière unter Murgers Mitwirkung aus dem Roman destilliert hatte. Bei seiner Uraufführung im November 1849 im Pariser „Théâtre des Variétés“ hatte viele Prominenz in den Logen gesessen. Obgleich hier Dutzendware feilgeboten wurde, ähnlich den dramatisierten Romanen im gegenwärtigen Theaterbetrieb. Restlose Trivialisierung war der Preis für szenische Straffung und Schürzung des dramatischen Knotens. Im Stück trachtet Rodolphes reicher Onkel, der Geschäftsmann Durandin, den Neffen und Erben auf das Erfolgsgleis zu setzen. Dazu zählt die passende Ehefrau. Durandin erblickt sie in der jungen Witwe Césarine de Rouvres. Geschäftsmann und prospektive Braut booten die -anders als im Roman- völlig sentimentalisierte Mimi aus. Final aber kehrt die Moribunde in Rodolphes Künstlerbude zurück, wo sie – umgeben von Bohemiens und Musette – ihr Leben aushaucht. Zugegen ist ferner der zu Mimis lauterem Wesen bekehrte Durandin.

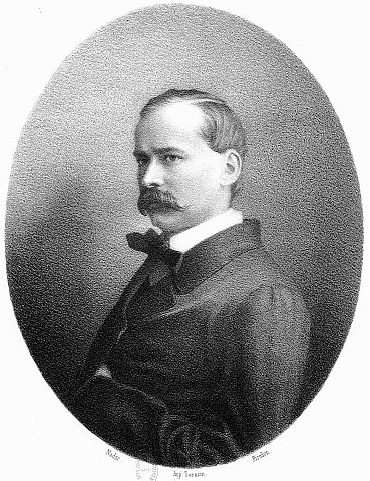

Théodore Barrière. Fotografie (1861)

Gänzlich am Tag ist die Nähe der Konstellation aus jungem Liebhaber, reichem und auf den gesellschaftlichen Status der Familie pochendem Familienoberhaupt und nicht standesgemäßer Frau zur im Jahr vor der Uraufführung von Barrierès und Murgers Drama herausgekommenen „La Dame aux camélias“. Mit Marguerite Gautier, Armand Duval und Duval père hatte Alexandre Dumas fils den beiden Schriftstellern von ungleich geringerem Rang eine Steilvorlage für die Dramatisierung des Episodenromans geliefert. Üblich für solcherart Unterhaltung, enthält „La Vie de la bohème“ eine ganze Reihe musikalischer Nummern für einzelne Spielende, Ensemble und Chor. Dies einerseits in Gestalt eines Vaudevilles, Einlagen also, deren Melodien etwa Meyerbeers „Robert le Diable“ (I,2) entnommen und neu textiert sind (III,5). Auch steuerte andererseits der Hausdirigent des „Théâtre des Variétés“ Pierre-Julien Nargeot eine ganze Reihe von Eigenkompositionen bei. Das Stück war ein Erfolg.

Europaweites Intellektuellen- und Künstlerprekariat

Gehen Puccini wie zudem – erst einmal unwissend vom Projekt des anderen – Ruggero Leoncavallo beinahe viereinhalb Jahrzehnte später an ihre Opernversionen, so weist sich darin alles andere denn blinder Zufall. Un- und halbbewusste Grundeinstellungen wirkten mit, analog zu jenen, wie sie Michel Foucault in „Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines“ in Gestalt der „Epistémè“ für die Wissenschaften entworfen hat. Die 1830er Jahre, die Zeit nach der Julirevolution und der Installation des sogenannten „Bürgerkönigs“ Louis- Philippe, in denen sich die Romanhandlung zuträgt, bildeten den Typus des frühmodernen Schriftstellers und Journalisten heraus. Die Leserschaft der Schreibenden war in ihrer Mehrheit entschieden bourgeois bis hinein ins Kleinbürgertum. Die Literaten bedienten ein Massenpublikum. Für die zahlreichen im Gefolge von Revolution und Pressefreiheit aus dem Boden schließenden Blätter brauchte es ganze Zenturien von meistens erbärmlich bezahlten Autoren. Prekär, wie ihre Existenz nun einmal war, siedelten sich viele in Wohnvierteln des Niedrigpreissegments an. Dies die Voraussetzung für die Entstehung der Brotschreiber-, Künstler- und Intellektuellensubkultur des Quartier Latin. Zumal auch Hundertschaften von Bildhauern, Malern und Musikern in wachsendem Maß bourgeoise Bedürfnisse bedienten. Vom erlesenen Gemälde oder hervorragenden Skulptur im großbürgerlichen Heim bis zum bloßen Abklatsch im Wohnzimmer des einfachen Beamten oder Krämers. Vom Orchester der Opéra bis zu den Kapellen der Vorstadttheater. Während Murger an „Scènes de la vie de bohème“ schrieb und auch noch im Theaterstück, blickt er auf ein Poeten- und Journalistenproletariat, dessen Schaffen häufig in politische Debatten einzugreifen sucht. Im Roman indessen findet sich davon kaum eine Spur. Politisches wird vom Schnurrigen suspendiert. Doch erst als Staatspräsident Louis Napoleon sich 1851 an die monarchische Macht putschen wird, um sich im Folgejahr als Napoleon III. zu installieren, ziehen sich selbst politisch sonst konfliktbereite Zeitungsliteraten unter dem Druck der Zensur ins Feuilleton zurück. Mag sein, Murgers Enthaltsamkeit in politicis bahnten seinem Roman den Weg zu unaufhaltsamem Erfolg. Puccini indessen beruft den aufrührerischen Zeitgeist der Julirevolution von 1830 aus dem die Pariser Intellektuellen- und Künstlersubkultur hervorging, wenn er in das Finale des Momus-Bildes einen Marsch aus den Jahren des „Bürgerkönigs“ Louis -Philippe hinein montiert. Wesentliche Bohème-Impulse konnte ferner die Mailänder „Scapigliatura“ liefern, eine Künstlervereinigung von jungen Komponisten und Poeten. Zu den führenden Vertretern dieser sich nach ihrem unfrisierten Haarschopf benennenden „Zerzausten“ zählten die Doppelbegabung auf beiden Feldern Arrigo Boito, der Komponist Franco Faccio, die Schriftsteller Emilio Praga und Ferdinando Fontana. Zwar begannen viele dieser antibürgerlichen Literaten und Tonsetzer im etablierten Kunstbetrieb erst Fuß zu fassen, als Puccini im Jahr 1880 sein Studium in der lombardischen Kapitale aufnahm. Doch bald bevölkerten die einstigen „Scapigliaturi“ nicht allein Theater und Cafés, sondern überdies die vornehmsten Salons der Stadt. Seine ersten beiden Opern „Le Villi“ (1884) und „Edgar“ (1889) ließ Puccini auf Fontanas Libretti fußen. Sei dem, wie ihm sei: Gegen Ende des Jahrhunderts hatte sich das Bohèmedasein – nahezu europaweit – als Vorstufe nicht ganz unwahrscheinlichen Erfolgs fest ins bürgerliche Bewusstsein eingeschrieben. Ob in Paris, Mailand, Wien oder Berlin, längst trugen Bohemiens augenfällig zum Lokalkolorit der Weltstädte bei. Zeit mithin, um das Sujet aus den Sphären privater Lektüre und des bloßen Unterhaltungstheaters zu den Gipfeln der Oper zu erheben. Eingedenk der eigenen Lebensläufe und ihres Sensoriums für das Angesagte witterten Puccini und Leoncavallo den günstigsten Zeitpunkt. Und begaben sich ans Werk.

Fortsetzung folgt im April. Zuvor sind weitere Recherchen erforderlich. Noch im März werde ich Sie u.a. mit einer kritischen Besichtigung der Lateranbasilika unterhalten.