Reinhard Goering: Die Südpolarexpedition des Kapitäns Scott

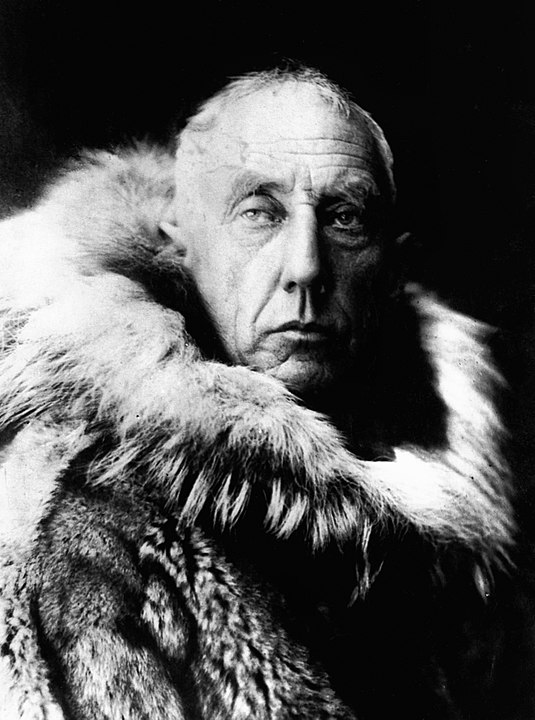

Nicht der Gewinner des Wettrennens zum Südpol, sondern dessen Verlierer avanciert in Reinhard Goerings Tragödie zur Titelfigur. Robert Falcon Scott kam erst 35 Tage, nachdem Roald Amundsen am 14.12.1911 dort angelangt war, ins Ziel. Scott starb auf dem Rückweg vom Pol am 29.03.1912. Sein Weg in den Tod rückt ins Zentrum des Stücks.

Reinhard Goering zählt zu den bedeutendsten Dramatikern des Expressionismus während des ersten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Des Autors Erstling für das Theater – >Seeschlacht< – gellt die Nöte der auf einem Kriegsschiff unentrinnbar eingepferchten Matrosen, ihr Entsetzen und die Todesangst existentiell packend heraus wie in der bildenden Kunst Edvard Munchs >Schrei<. Die Uraufführung am Dresdner Königlichen Schauspiel im Februar 1918 führte zum Eklat. Kurz darauf verhalf Max Reinhardts Regie dem Stück in Berlin zu einem Sensationserfolg. Bis 1919 schob Goering vier weitere Dramen nach, später führte der Autor ein unstetes Wanderleben mit einigen Versuchen, sich als Arzt, der er von Haus aus war, niederzulassen. Inspiriert von seiner finnischen Gefährtin Dagmar Öhrbom und den gemeinsamen Frankreichaufenthalt, begann der bis auf völlige Nebenarbeiten verstummte Autor

ab 1926 wieder zu schreiben. >Die Südpolarexpedition des Kapitäns Scott< entstand 1928 nach der Lektüre von Scotts Tagebüchern. Auch Amundsens Tod im Juni 1928 mochte von Bedeutung sein. Kein Geringerer als Leopold Jessner inszenierte die Berliner Uraufführung am 16. Februar 1930. Noch im selben Jahr erhielt Goering für sein Stück den Kleist-Preis. Es ist des Autors letztes Werk für das Sprechtheater.

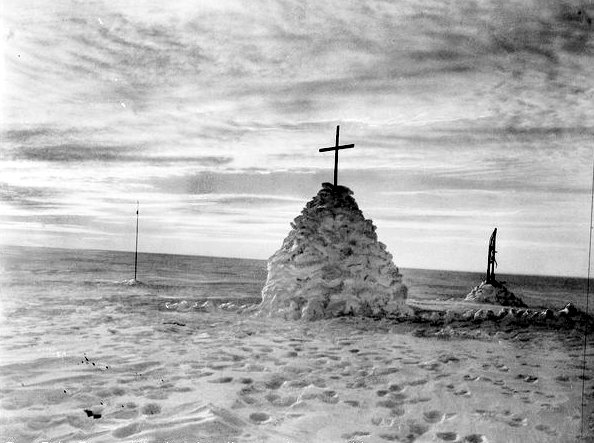

>Die Südpolarexpedition des Kapitäns Scott< vergegenwärtigt in den ersten beiden Teilen zunächst die trügerische Hoffnung des britischen Entdeckers, den Pol als erster zu erreichen, später – und weitaus bedeutenderen Raum einnehmend – Scotts Scheitern und sein Ringen um Größe noch in der Niederlage. So lässt der selbst Entkräftete den an beiden Füßen erfrorenen Lawrence Oates nicht zurück, auch wenn die Kameradschaft für ihn und die Gefährten den sicheren Tod im ewigen Eis bedeutet. Schlaglichtartig scharf umreißt Goering den Konkurrenten der Titelfigur. Roald Amundsen kommt bei seinem ersten, recht kurzen, Auftritt strahlend selbstbewusst und keinerlei Hindernis achtend daher. Der Sieg gibt sich für Goering eindimensional, die Niederlage hingegen zeigt zahlreiche Facetten. Der dritte und letzte Teil des Stücks lässt Scotts Ehefrau mit ihrem kleinen Sohn vergeblich auf des Entdeckers Rückkehr in den Hafen der tasmanischen Hauptstadt Hobart warten. Statt der britischen hisst das nahende Schiff die Flagge Norwegens. Unter dem Jubel der Menge steigt Amundsen an Land.

Völlig unabhängig vom Brechtschen Begriff episiert Goering sein Stück aus eigenem Recht. Kräftig wirkt dennoch die attische Tragödie hinein. Die umfangreiche Chorpartie umfasst wechselnde Funktionen als Erzähler, Kommentator und jubelnde Masse. Am stärksten überzeugt die kollektive Teichoskopie, die neusachliche Beobachterperspektive, aus der die Chronologie von Scotts Südpolarexpedition ebenso lapidar und präzise wie poetisch geschildert wird. Doch haftet den Chorkommentaren und befremdlicher noch dem Schlussjubel, der Amundsen im Hafen von Hobart empfängt, nicht anders als der Sprache der Einzelfiguren oft ein wie aus den Übertragungen griechischer Tragödien ins Deutsche geborgtes Pathos an. Goerings Idiom leitet sich zudem von George und Hamsun her. Anleihen beim Film – so die

kurze Rückblende von der Südpolarregionnach London oder die Einspielung von Zuschauerkommentaren – dringen in ihrer Vereinzelung nicht in die dramaturgische Tiefenstruktur ein. Zusammen hält die disparaten Elemente des Stücks des Autors ausgeprägter Sinn für Rhythmus in den

freien, oft beinahe mimetischen Versen und selbst in mitunter eingeschobenen Prosapassagen.

Goering entwirft Scott und Amundsen als geistes- und kulturgeschichtliche Gegenbilder. Triumphalistisch, leutselig und mit einem gewissen Anflug virilen Humors verkörpert sich in Amundsen der Übermensch

Nietzsches. Hingegen begegnet in Scott und dessen Scheitern der Held der griechischen Tragödie, es hängt für ihn sogar etwas von hamartia, dem nicht zwingend schuldhaften Fehler des antiken Trauerspiels, in der Luft:

„WILSON: Es muß ein Ausnahmejahr sein. Nie, seit man Beobachtungen hier angestellt hat, gab es

solches Wetter und solchen Schnee.

SCOTT: Das brächte einen beinahe dahin, an eine Schuld zu glauben, von welcher keiner weiß.“

Auf dass Amundsen nicht gänzlich makellos davon komme, verleitet ihn der finale Siegeszug durch den Hafen von Hobart zur Hybris, indem er der Menge verkündet:

„Mein Richter ist die Welt. / Nicht mehr ein einzelner.“

Stracks tritt darauf dem Triumphator ein todverkündender Astrologe entgegen. Dass hier Goering den Seher der griechischen Tragödie auf der Schwundstufe eines zeitgenössischen Horoskopstellers bemüht, mag zunächst skurril scheinen, wird aber plausibler durch die mediale Präsenz von Figuren wie Jan Hanussen in der Spätphase der Weimarer Republik. Der historische Amundsen erlag freilich nicht seiner Hybris, sondern starb bei der Rettungsaktion für einen forschungsreisenden Kollegen.

Bedenklicher noch als die Wahrsagerei stimmt die das Stück durchziehende Evokation des >Schicksals< bis in die vom Chor deklamierten Schlussverse:

„Wehe dem, der kein Schicksal hat! Wehe dem Wahn, der sich eins machen will!“

Schicksal gilt Goering gewiss nicht als >Ananke< (Verhängnis), sondern Auszeichnung für seine Helden, die sie von gewöhnlichen Menschen abhebt. Wie so viele seiner Zeitgenossen sucht Goering nach einer

Führerfigur, als deren möglichen Typus er den tragischen Helden und Nietzsches Übermenschen auf die Bühne stellt. Fraglos neigt der Autor dabei Scott zu, die historischen Tatsachen akzeptierend spricht sich Goering indessen final eher widerwillig für Amundsen aus.

Der >Übermensch< Amundsen ähnelt gleichwohl einemHitler in keiner Weise. Dem widerspricht bereits der erklärt eirenische Aspekt des Stücks. Mögen immer in Scott und Amundsen Exponenten ihrer Heimatländer und Nationalisten bis ins Mark begegnen, sie messen sich in friedlichem Wettbewerb. Goering lässt sich den von ihm unbezweifelten agonalen Drang der Völker statt im Krieg im Ringen um

entdeckerisches Prestige entladen. Freilich geht der friedliche Konkurrenzkampf der Abenteurer und Rivalen nicht risikolos für Leib und Leben über die Bühne wie etwa Olympische Spiele. Zwar bekämpfen sich Scott und Amundsen nicht physisch, im Ringen um den Ruhm ihrer Nationen nehmen sie aber den Tod in der mörderischen Eiswüste billigend in Kauf. Beider Einsatz ist nicht weniger riskant als der im Krieg.

Zwei Jahre nach Uraufführung der >Südpolarexpedition< geriet Goering auf den Irrweg. Zwischen 1932 und dem Folgejahr gehörte der Autor kurzfristig der NSDAP an. Ob er alsbald wieder austrat oder ausgeschlossen wurde, ist nicht zu ermitteln. Seelisch ebenso unbehaust wie auch unstet hinsichtlich seiner Wohnsitze, setzte der in jeder Hinsicht erschöpfte Autor seinem Leben wahrscheinlich im Oktober 1936 in der Nähe von Jena ein Ende. Erst im November wurde Reinhard Goerings Leiche entdeckt.

Zuletzt hatte er die Umarbeitung der >Südpolarexpedition< zum Text für Winfried Zilligs Oper >Das Opfer< abgeschlossen, die 1937 in Hamburg uraufgeführt wurde. Die einprägsame Rhythmik von Goerings freien Versen lud zur Komposition geradezu ein. Der positiven Sicht auf Scott und England wegen kam das Werk bei der gleichgeschalteten Presse nicht gut weg. Was aber dem Schönbergschüler

Zillig, der auch unter der Gewaltherrschaft fortfuhr, Zwölftonmusik zu komponieren, letztlich nicht schadete. Denn Zillig bediente mit dem Soundtrack zu allerlei Filmschmonzetten die nationalsozialistische Unterhaltungsindustrie versiert und willig. Dass sich Reinhard Goering final mit einem Tonsetzer abgab, dessen musiktheatralische Kunstübung den Gewalthabern liberalen Tarnanstrich verlieh, ließ

den Autor künstlerisch im Zwielicht enden.

Die Lektüre der >Südpolarexpedition des Kapitäns Scott< ist keine Zeitverschwendung. Eine Aufführung hängt davon ab, ob gelingt, das Pathos zugleich ernst zu nehmen und herabzustimmen.