Das Christentum geht zur Neige

Eine der sonntäglichen Frühmessen in der Lateranbasilika, der Kathedrale des Papstes als Bischof von Rom: Mit vollendet einstudierter Geste zeigt der Priester vom Wuchs eines antiken Senatorenstandbildes den gut zwanzig Gottesdienstbesuchern zunächst die konsekrierte Hostie, wenig später den Kelch. Das Timing sitzt bis auf die Zehntelsekunde. Langsam erhebt der Zelebrant die Hostie, darauf streckt er sie ebenso urplötzlich wie kraftvoll-entschlossen in Richtung Gemeinde. Dies unter stetem Aufblick zum Himmel. Zeigung und Elevation währen exakt so lange, wie die Gläubigen dem Ereignis ihre volle Aufmerksamkeit zuwenden können. Keine Frage, die Geste macht Effekt. Gottesdienst ist eben auch heiliges Spiel. Choreographie gehört dazu. Nicht anders in Roms heidnischen Zeiten. In Thornton Wilders Roman „Die Iden des März“ besteht Julius Caesar auf peinlich genauer Einhaltung kompliziertester Kultvorschriften.

Choreographische Präzision fordert Roms Diktator und zugleich oberster Priester von seinem Klerus, weil das Volk nur durch genaueste Einhaltung der Bewegungsabläufe zu beeindrucken und gewinnen sei. Caesars religionspolitische Erlasse und Überlegungen entspringen dem religiösen Impetus Wilders. Historisch verbürgt ist hingegen das tatsächlich Abgezirkelte und Verwickelte römischer Kultübungen. Der Friedensaltar des Augustus zeigt die exakt sich bewegende und geordnete Opferprozession der kaiserlichen Familie. Anders als sein Oheim Caesar verzieh Augustus in kultischen Angelegenheiten wahrhaftig keine Nachlässigkeit.

Christliche Überformung des heidnischen Erbes

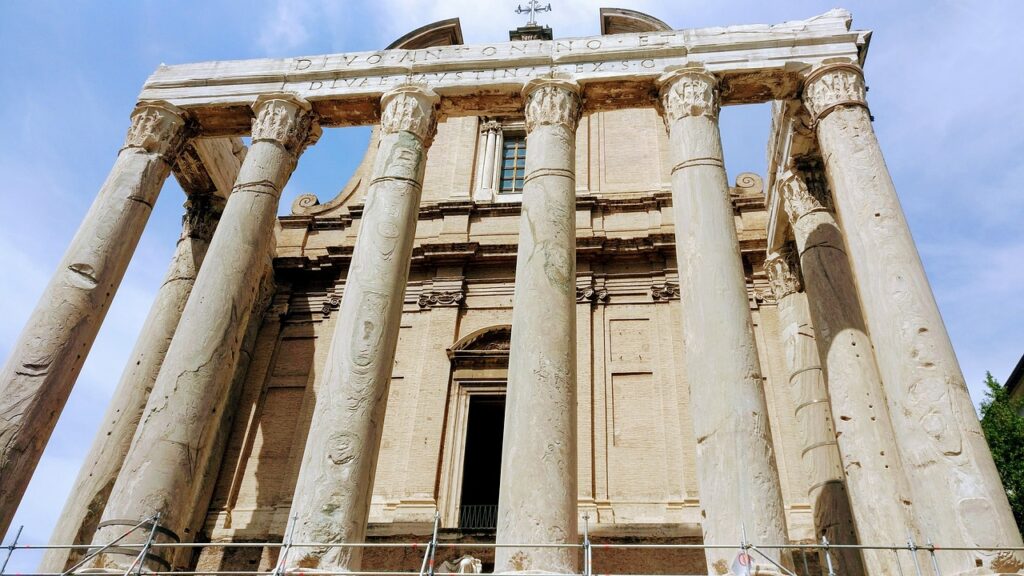

Roms Tempel, jedenfalls die bedeutendsten, zerfielen, wenn nicht christliche Kirchen in sie hineingebaut und so wenigstens ansehnliche Teile überliefert wurden. Auf dem Forum Romanum widerfuhr dies der Curia Iulia, dem Versammlungsort des Senats, wie auch dem Tempel des Antoninus Pius und der Faustina. Das Christentum war hoch erfolgreich in der Überschreibung heidnischen Altertums. Auf paganen Kultplätzen, ob nun im Mittelmeerraum oder fernen Germanien, erhoben sich christliche Kirchen.

Auch der Festkalender war betroffen. Vorschub geleistet hatte dem Kaiser Konstantin, als er den Feiertag des Sol Invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes, zum Weihnachtsfest umfirmierte. Konstantin ersetzte den vormals von ihm favorisierten Sol durch Christus. Längst schon hatten Roms Götter geschwächelt. Ihre Kulte waren für die meisten Römer zur bloßen Formsache geworden. Konstantin erkannte das Potential des bis vor kurzem vom Staat noch blutig verfolgten Christentums. In der Tat verlieh es unter herrscherlicher Protektion der Spätantike neue und kräftige Impulse und sorgte für den Fortbestand des Römischen Reiches mindestens in dessen östlicher Hälfte bis an die Schwelle der Neuzeit.

Religionen altern

Die Erfolgsgeschichte des römischen Götterhimmels ging zu Ende, die des Christentums mindestens westlicher Provenienz befindet sich auf der Schwundstufe. Nicht einer Konkurrenzreligion halber. Nicht kirchlicher Dogmen oder des Führungspersonals wegen. Um Dogmen wurde immer gestritten und das überwiegend wenig strahlkräftige Personal auf der Leitungsebene glich und gleicht in seiner Mittelmäßigkeit dem Durchschnitt in Politik und Verwaltung. Selbst Verbrechen und Skandale geben nicht den Ausschlag. So abscheulich sie sind, auch die Missbrauchsverbrechen verursachen zwar in Deutschland eine Austrittswelle aus der katholischen Kirche, der Aderlass ist empfindlich, für sich genommen aber nicht letal. Kirche war immer in der Krise. Mit ihr das Christentum. Beide gehören notwendig zusammen. Der Glaube an den Religionsstifter aus Nazareth fordert Gemeinschaft.

Doch wie alles auf Erden hat auch das Christentum seine Zeit. Jeder Organismus ist sterblich, jede Organisation ohnehin. Wie die Zellen von Pflanze, Mensch und Tier, altern religiöse und politische Gemeinschaften. Christentum und Kirchen eingeschlossen. Neue Formen des Gottesdienstes ändern nichts daran, noch weniger die Rückkehr zu den veralteten. Weder Progressive noch Reaktionäre werden Christentum und Kirche neu beleben. Das Dahinscheiden ist unaufhaltsam. Die altägyptische Religion erhielt sich durch Jahrtausende, weniger lang, aber noch immer achtbar die der Griechen und Römer. Jede dieser Religionen verlieh dem Menchenleben neue Dimensionen und Perspektiven. Dennoch sind sie Vergangenheit. Vom Christentum anderes zu erwarten, wäre unhistorisch.

Tempel und Kirchen stiften Identität

Besucher des Parthenontempels auf der Athener Akropolis frommen zwar nicht der mit dem Heim der Stadtgöttin verbundenen altgriechischen Religion und ihrem Kult. Dennoch begreifen sie sich im Zentrum einer bis heute fortwirkenden Zivilisation. Ähnliches fühlen sie vor den Tempeln der Römer. Sie glauben weder an Athena noch Jupiter, doch nehmen sie die Götter des Altertums als Kulturgut wahr. Den Kirchengbäuden steht das nämliche Los bevor. Die ihnen in vielen Fällen seit Langem zugeschriebene museale Teilfunktion übernehmen sie dann vollständig. Welche Kölnerin und welcher Kölner wird, obschon sie der Institution Kirche vor manchem Jahr den Rücken kehrten, auswärtige Gäste nicht voller Stolz in die örtliche Kathedrale führen. Denkbar, der Stifter jener Religion, die zum Bau des Doms führte, sein Leben und bestimmte Aspekte seiner weltgeschichtlichen Wirkung werden dabei Anerkennung finden.

Des Christentums Nachleben

All‘ das Gute, das mit dem Christentum kam, verdient Fortsetzung in verwandelter Gestalt. Vorrangig die Liebe zu den Nächsten samt – in damit unmittelbarstem Zusammenhang – der Primat der unendlichen Würde eines jeden Menschen.

Gewiss leben wichtige Gehalte dieser beiden christlichen Postulate säkularisiert in Grunddokumenten der neuzeitlichen Zivilisation wie der „Allgmeinen Erklärung der Menschenrechte“ fort. Ob dies zureicht, müsste sich weisen. Zweifel sind angebracht. Falls sie sich bestätigen, bleibt allein auf die Existenz einer einfallsreichen Gottheit zu hoffen. Mag sein, sie ersinnt im Verein mit der einen oder dem anderen ihrer Töchter und Söhne einen gangbaren Weg völlig jenseits der eingewohnten Begriffe und ausgefahrenen Straßen überkommener und im Absterben befindlicher Vorstellungen von christlicher Religion und ihren Kirchen. Gefragt wäre der Gottheit die Freundlichkeit der Welt befördernde Schöpferkraft. Gut möglich, eine Illusion. Jedenfalls liegt weitaus näher, auf das Menschenmögliche zu bauen.

Aufgabe nicht gänzlich erledigt

Weder der enorm sprechende Gestus des Priesters bei der Elevation von konsekriertem Brot und Wein bei der sonntäglichen Frühmesse in der Laterankirche noch die abgezirkelten Bewegungen seiner heidnischen Vorgänger im alten Rom verbürgen die Wahrheit einer bestimmten Religion. Doch immerhin künden sie von Transzendenz. Ganz gleich, ob das Menschengeschlecht sie als Gottesgabe erfährt oder sie ihm selbst innewohnt. In Wilders „ Die Iden des März“ verzichtet Caesar auf die Abschaffung der überkomplizierten Kultübungen, weil er ungewiss ist, ob ihnen nicht ein Funken Wahrheit innewohnt. Dies zu einer Zeit, da die Götter Roms unter rein geschichtlichem Betracht noch im besten Flor standen. Abschaffen muss das Christentum mindestens westlicher Provenienz niemand, ohnehin handelt es sich um ein Auslaufmodell. Obschon auf den Restposten verwiesen, bleibt seine Aufgabe unerfüllt.

Etliche Zeit noch wird die Menschheit – deren westlicher Teil eingeschlossen – der Fortsetzung des heiligen Spiels bedürfen. Denn in völligem Unterschied zur Spätantike, in der sich im Christentum das Kontrastprogramm zum römischen Götterhimmel offenbarte, herrscht gegenwärtig hinsichtlich transzendenter und selbst gänzlich dem Irdischen entwachsender Alternativen Fehlanzeige. Lebt die auf den orientalischen Wanderrabiner bauende Religion vor der Zeit ab, droht gähnende Leere. Gnade uns Gott, mindestens aber des Zufalls Gunst, wenn dann Möchtegern-Heilslehren und falsche Propheten in die Ödnis dringen.

Kapelle im Irgendwo. Foto ReinhardThrainer