I

Nach einer Aufführung des >Mosè in Egitto<, in dem Rossini des Auszug des Volkes Israel aus Ägypten dramatisiert, erläuterte ich der Freundin auf dem Weg in eine vom Opernhaus gerade noch bequem zu erreichende Bar, was Schopenhauer an Rossinis Musik schätzte. Erstaunt fragte sie zurück: „Der Philosoph erfreute sich an einer Musik ohne Inhalt?“ Die Freundin zeigte sich befremdet, immerhin aber nannte sie Schopenhauers Wahrnehmung „bemerkenswert“. Mochte sein, ich hatte unscharf formuliert. Damit die Freundin nicht aufs falsche Gleis geriet, beeilte ich mich klarzustellen: „Ohne Inhalt nicht, doch hörte Schopenhauer in der Musik des Schwans von Pesaro nicht irgendwelche Affekte oder Situationen illustriert. Sie genüge sich selbst. Sei ihr eigener Inhalt. Absolute Musik.“ -„Du schließt dich Schopenhauer an?“, erwiderte die Freundin.

Für mein Empfinden allzu bald war das Gespräch auf den Punkt gelangt, ihr meine Verlegenheit zu gestehen. Zugleich unterstrich ich, wie überzeugt der Frankfurter Philosoph seine Position vertrat. Denn Richard Wagners, des erklärten Schopenhauerianers, Avancen ließ der Pudelfreund vom Main, wenn schon vielleicht nicht unbeachtet, so doch ohne Antwort. Offenbar dünkte ihn Wagners dichterisches wie musikalisches Idiom, selbst indem es des Philosophen Kernpostulat von der Verneinung des Willens tönend zu verkünden sich anschickte, unangenehm aufdringlich als das von Schopenhauer abgelehnte Explikative und Illustrative musikfremder Gehalte, wo doch die Tonkunst in seinem Begriff genug damit zu schaffen hat, sich selbst auszusagen.

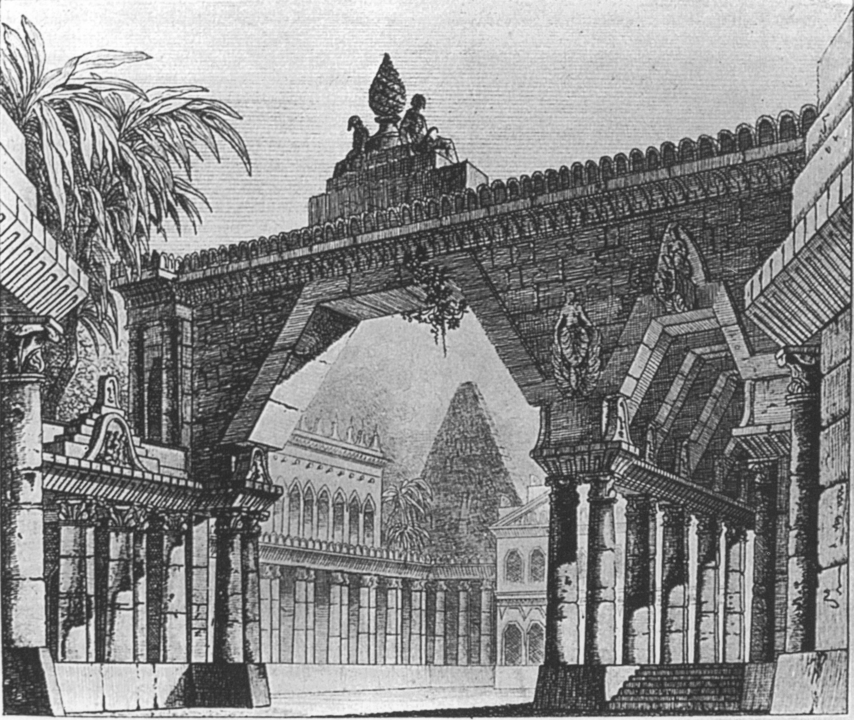

Kupferstich von Norbert Bittner

II

Ich genoss die Dispute mit der Freundin; sie nicht minder, mir in Fragen des Musiktheaters auf den Zahn zu fühlen. Längst in der Bar, in die es uns gezogen hatte, angelangt, setzten wir das Gespräch fort. Dass ich mich hinter Schopenhauer versteckte, mochte die Freundin nicht dulden. Sie führte die melodisch eindringliste Nummer des >Mosè< ins Feld, die >preghiera<, jenes chorbegleitete Terzett aus dem Schlussakt der Oper, in dem die Titelfigur, Aaron und die Hebräerin Elcia das göttliche Erbarmen anrufen. Worauf sich das Rote Meer für den Durchzug des Volkes Israel teilt. Keine Frage, dem Terzett eignet Ohrwurmqualität. Es kam mir freilich immer reichlich banal vor. Denkbar unspezifisch. Sakrale Weihe schien es mir eher zu fingieren, als zu beglaubigen. Die edle Einfalt des Gebets verdächtigte ich als lediglich behauptet. Seine von Rossini gewiss wohlkalkulierte Unterkomplexität schien mir in vielen Kontexten brauchbar.

Das Melos der >preghiera< konnte ich mir mühelos auch in eine Verschwörungs-oder Racheszene transferiert vorstellen, es hätte mich selbst im Mund eines schmachtenden Liebhabers nicht verwundert. Den Einwand der Freundin, sie – und mit ihr die weit überwiegende Mehrheit des Publikums – habe sehr bestimmt die sakrale Aura der >preghiera< empfunden, fertigte ich mit dem Hinweis auf das biblische Sujet und das Suggestive in der Gattungsbezeichnung des >Mosè< als >azione tragico-sacra< ab: „Menschen bedürfen nur weniger Schlüsselreize, damit sie auf gewünschter Spur laufen.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl wie >sakrale Handlung<, Stichwörter wie >dio< und >pietà< samt kantablem Largo oder Adagio reichen völlig hin, um den vom Komponisten angepeilten Effekt zu machen.“ Die Freundin lehnte sich in ihrem Sessel zurück, nahm einen Schluck Wein. Ließ Glas, Hand und Arm auf der Lehne ruhen. Voller Wohlwollen und zugleich Schalk fasste sie mich ins Auge. Und sprach:“Du tadelst, wo ich nichts denn loben kann. Wenn Rossinis Melodien in nicht nur einem Zusammenhang die jeweilige dramatische Situation treffen, spricht das nicht gegen sie, sondern für staunenswerte künstlerische Ökonomie. Stärkere melodische Konkretion als die des Meisters aus Pesaro kommt mir nun beinahe wie Verschwendung vor.“ Touché. Hatte die Freundin gar ins Schwarze getroffen?