Fausts Osterspaziergang – vom leeren Grab überfordert

Frommes Wallen und Halleluja liegen hinter den Osterspazierenden. Das Auferstehungsamt ist gesungen. Was darauf folgt, gibt sich ganz und gar weltlich. Tanz, Flirt, Klatsch und Zechgelage, Kegelschieben und Bootspartie. Der Osterspaziergang, eine einzige Volksbelustigung. Bürger und Bauer, Dienstbote und Knecht, die hierarchischen Abstände – in diesem Fall selbst innerhalb des gleichen, nämlich dritten, Standes – bleiben erhalten. Mag daher die österlichen Spaziergänger vieles trennen, das Verlangen nach Amüsement eint sie. Die Gaudia sind von der deftigen Sorte, Handgemenge stehen bevor. Alles dies aber rechtfertigt sich aus dem Frühlingsdrang der Natur. Noch springen die Knospen der Blumen nicht auf und die Bäume schlagen nicht aus, doch für Menschen ist die Zeit des Aufblühens gekommen. Sie sind Natur und zugleich vor der Natur. Menschennatur gehorcht der Jahreszeit als Avantgarde. Wo sich bald Blumenteppiche ausbreiten werden, flanieren als mindestens ebenbürtige Zierde „geputzte Menschen“.

Anthropologische Sicht

Unter dem Vorzeichen der Auferstehung Jesu oder überhaupt des Christentums steht Ostern hier lediglich ganz an seiner Oberfläche. Doch fasste Goethe den Feiertag des Frühlingstermins halber als Symbol der Mensch und übriger Natur innewohnenden Vitalität. Dieser Aspekt des Festes schien seiner Poesie zuträglich, auch wenn ihn mit dem scandalon crucis die in christlichem Begriff für die Auferstehung unerlässliche Bedingung abstieß. Christlichen Kult samt dem daraus resultierenden Brauchtum schildert er gleichwohl mit der Aufmerksamkeit des Ethnographen. So fern durch Zeit und Raum einander Autoren wie Goethe und Hubert Fichte auch sind, sie teilen die kulturanthropologische Sicht auf Religionen. In diesem Verstand kommen Werke wie Goethes „Sanct Rochus-Fest zu Bingen. Am 16. August 1814“ und Fichtes Essays über die synkretistischen Religionen Brasiliens „Xango“ (1976) und „Petersilie“ (1980) überein. Kulturanthropologisch betrachtet, ist dem christlichen Hochfest gestattet, die Funktion des poetischen und dramaturgischen Auslösers für den Osterspaziergang zu übernehmen. Zwar glaubt Goethe nicht an Gott, mindestens nicht an einen personalen, immerhin darf ihm das Wort inmitten des weltlichen Gewimmels als Chiffre dienen. So, wenn der Alte Bauer dem Gelehrten für seinen ärztlichen Einsatz bei der Seuchenbekämpfung dankt und dessen Erfolge auf den Beistand des Höchsten zurückführt:

„Dem Helfer half der Helfer droben.“

Demutsgebärdig stimmt Faust zu:

„Vor jenem droben steht gebückt,

Der helfen lehrt und Hülfe schickt.“

Auch wenn Goethe dem Mathematiker, Physiker und Astronomen Laplace sicher zugestimmt hätte, als dieser gegenüber Napoleon erklärte, die „Hypothese“ Gott nicht mehr zu benötigen, die dichterische Formel „Gott“ erwies sich ihm fortgesetzt als probat. In „Faust“ gar beansprucht sie vom „Prolog im Himmel“ an konstitutiven Rang.

Faust als Arzt

Der Inhaber des Doktorats und überdies universitären Lehrstuhls ist die ständische Ausnahme unter den Osterspaziergängern. Sein akademischer Grad stellt ihn den Inhabern des persönlichen Adelstitels gleich. Wie im Verkehr von eher elementar gebildeten Leuten mit intellektuell und gesellschaftlich weit über ihnen Rangierenden nicht ungewöhnlich, führt beim Alten Bauern das devot-übermäßig Gesuchte der Wortwahl geradewegs ins ungewollt Doppeldeutige. So, indem er Fausts Verdienst als Seuchenarzt des örtlichen Spitals wie folgt komplimentiert:

„Gar manche Leiche trug man fort,

Ihr aber kamt gesund heraus,

…“

Es braucht keinen sprachlichen Missgriff wie diesen, um bei Faust einen seine medizinischen Fähigkeiten leugnenden Schub an Zweifeln auszulösen. Er wie auch sein desgleichen als Arzt tätiger Vater, haben in dieser lamentösen und in Selbstmitleid getränkten Sicht das Vertrauen der Patienten missbraucht. Zahllose Todesfälle gehen, so Faust, auf das Konto der beiden Mediziner. Vergebens habe sich der Vater in seiner Alchemistenküche um die Herstellung eines wirksamen Medikaments zur Bekämpfung der Epidemie bemüht.

Gemeint ist die Pest. Unter geschichtlichem Vorzeichen und somit anders als die Titelfigur schildert, erschöpfte sich in Spätmittelalter und früher Neuzeit die ärztliche Kunst gegenüber der Seuche – wie auf sämtlichen Feldern der akademisch ausgeübten Medizin – in Aderlässen und Schröpfkuren. Von Alchemie nicht die Spur.

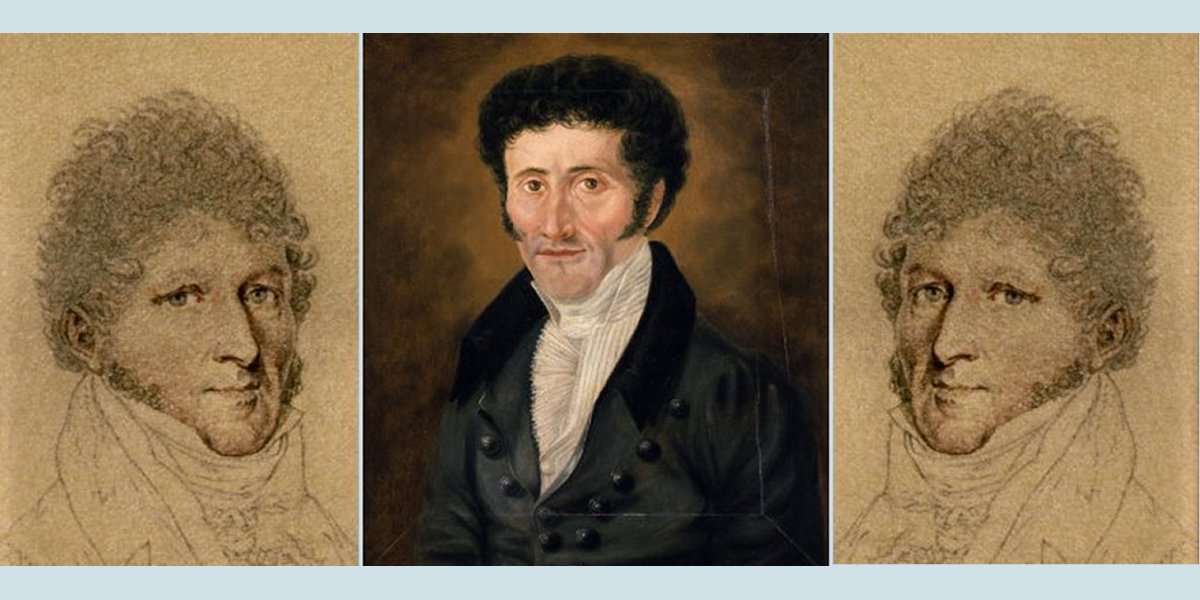

Medizin der Goethezeit

Die letzte Pestwelle hatte Thüringen im 17. Jahrhundert heimgesucht. Das grassierende Seuchenübel in Goethes eigener Zeit waren die Pocken. Goethe selbst hatte unter ihnen zu leiden. Es war der Leibarzt des Herzogs und Weimarer Stadtarzt Johann Friedrich Hufeland, der zur Pockenimpfung geschritten war. Das von Hufeland angewandte Verfahren der Inokulation, das Einbringen des Eiters von Pockeninfizierten in eine vom Arzt den Impflingen zugefügte Schnittwunde, war heftig umstritten. Zahlreiche Fachleute hielten dafür, die Pockenimpfung stifte mehr Schaden als Nutzen. Auch betrieb Hufeland die Weimarer Stadtapotheke, in deren „Alchemistenküche“ er das Impfserum herstellte. Johann Friedrich Hufelands weitaus prominenterer und mindestens dem Namen nach auf Straßenschildern bis heute gegenwärtiger Sohn Christoph Wilhelm beerbte den Vater als Weimarer Stadt- und Landarzt sowie Inhaber der Apotheke. Goethe war sein Patient, bevor der Mediziner von weit überregionaler Reputation zum Leibarzt Friedrich Wilhelms III. von Preußen und Königin Luises berufen wurde.

Christoph Wilhelm Hufeland suchte, wann immer möglich, die vom Vater vertretene, mit starken Eingriffen in den Körper verbundene „heroische Medizin“ zu meiden. Der jüngere Hufeland bevorzugte Badekuren und diätetische Mittel. Überdies war er einer der herausragendsten Vertreter der Lebenskraft-Theorie. Als Honorarprofessor hatte er sie an der Jenaer Universität vor hunderten von Studenten erläutert. Hufeland wandte sich mit ihr gegen die in der Aufklärung weit verbreitete Position vom Menschen als bloßer Maschine. Zwar postulierte der Weimarer Arzt keine metaphysische Seele mehr, doch ließ er die Lebenskraft im Zwischenraum des Geistigen und Materiellen siedeln, als natürliche Energie inmitten von Transzendenz und Stofflichem.

Faust der Anti-Hufeland

Im Volksgetümmel des Osterspaziergangs äußert sich die Lebenskraft mit starker Tendenz zum Grobsinnlichen. Immerhin wirkt die Chiffre „Gott“ als Wort, Formel und Kult selbst dort noch hinein. Dies, obgleich sich der österliche Jubel weniger durch das Christentum als durch das Wiederaufleben der Natur im Frühling veranlasst gibt. Eher noch als in der Flora bricht des Menschen natürliche Vitalität hervor. Wie ungebärdig auch immer, sie findet ihre Ursache nicht einzig im Materiellen. In allem Leben wirkt ein das bloß Stoffliche übersteigendes Prinzip. Sein poetischer Name: „Gott“. Faust indessen beharrt auf dem Widerspruch von Geist und Materie. Die „zwei Seelen“ , die „ach!, in meiner Brust“ schmachten, waren vormals eins. Er selbst zerteilte sie. Die Geist-Materie-Dichotomie zehrt an der die Menschennatur durchwaltenden Vitalkraft. Die Auferstehung schwindet aus dem Blick des Osterspaziergängers Faust.

Der am Ende nur Tod und Scheitern erblickt. Neuerlich gewinnt das Grab Oberhand. Denkbar, Christoph Wilhelm Hufeland hätte – falls Faust bei ihm ärztlichen Rat gesucht haben würde – ihn der Wirkung von Bädern und geistreich-heiterer Geselligkeit vertrauend nach Marienbad, Karlsbad oder Pyrmont zur Kur geschickt. Von Person weder ein Hufeland noch mit einem Hausarzt in dessen Format beglückt, verfängt sich hingegen Faust im selbstmitleidigen Lamento. Kein Wunder, dass bereits der Pudel durchs Feld streift. Leute, unvermögend das Osterereignis in seiner Transzendenz, mindestens aber in seiner Natürlichkeit zu ertragen, sind des Satans willkommene Beute.